知っておきたい「2025年問題」 認知症時代の財産管理と相続対策

介護において、被介護者の認知症の進行はご家族さまの精神的・身体的な負担だけでなく、財産管理や相続といった大切な手続きにも大きな影響を及ぼします。特に、高齢化が加速する「2025年問題」を迎えた今、こうした課題への備えがますます重要になっています。

今回のコラムでは、介護フィナンシャル協会さまより、任意後見制度や遺言書、家族信託契約といった将来を見据えた財産管理・承継のポイントを分かりやすく解説いただきます。

ぜひ、今後の安心のためにお役立てください。

目次

2025年問題と認知症の現状

2025年問題と認知症高齢者の増加

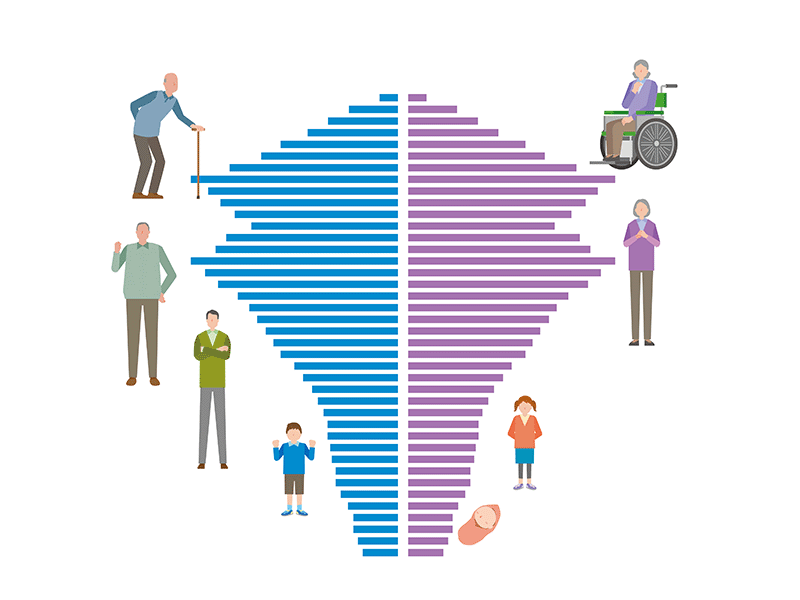

2025年問題とは、いわゆる団塊の世代が75歳以上となることで、後期高齢者人口が急増し、医療・介護に関わる社会的負担が大きくなると予想される課題です。厚生労働省などの推計によると、2025年には65歳以上の高齢者のうち約700万人が認知症になると見込まれており、これは高齢者の5人にひとりに相当します。

認知症の増加は、在宅介護をおこなうご家族さまへの負担だけではなく、資産管理や相続への影響も深刻化させる可能性があります。認知症になってからでは選択肢が限られてしまうため、早めの対策が重要です。

認知症がもたらす影響

認知症が進むと記憶力や判断能力が低下し、預貯金の引き出しや不動産の売買など、法律行為をご自身でおこなうことが困難になる場合があります。いざというとき、介護費用の確保や相続対策をしようと思っても、すでにご本人さまが法律上の手続きを取れない状態になっていると「法定後見制度」に頼らざるを得ません。法定後見制度はコストや手間がかかる上にできることが限られるため、「認知症になる前に」手を打つ必要性があります。

認知症になると起こり得る財産管理トラブル

資産が凍結されるリスク

認知症が進行し「判断能力がない」とみなされると、金融機関の窓口や役所でご本人さまの意思確認を得られなくなり、預金の引き出しや口座の解約などができなくなる可能性があります。名義変更や売却などの処分行為も原則難しくなるため、急な出費が必要な場合でも資金移動ができず、ご家族さまが立て替えなければならなくなる可能性があります。

相続人のひとりが認知症だった場合の問題

遺産相続は、通常であれば遺言書の有無が相続を左右しますが、相続人の中に認知症の方がいる場合、その人自身が遺産分割協議に参加できない問題が生じます。

このような場合、法定後見制度によって後見人を選任し、遺産分割協議に代わりに参加してもらわなければなりません。しかし法定後見人が付くと、極力法定相続分に従った分割しか認められない、もしくは家庭裁判所の厳しい目が入り柔軟な話し合いが難しくなるなど、必ずしもご家族全体の希望に沿った協議ができなくなるおそれがあります。

法定後見制度しかなくなるリスクと対策

法定後見制度の制限

認知症発症後は、法定後見制度しか選択肢がなくなります。法定後見制度は、裁判所が選ぶ後見人にすべての財産管理を任せる仕組みであり、以下のようなデメリットがあります。

- 費用負担:後見人への報酬が継続的に発生し、手続きにも専門家費用がかかる

- 管理の制限:裁判所の許可が必要になる場面が多く、自由な財産処分や資産運用がしにくい

- ご本人さまの希望が反映されにくい:認知症によってご本人さまの意思表示が難しくなってからの制度利用であるため、後見人が必要最低限の管理しか許可せず、ご本人さまの希望が反映されにくい場合がある

こうした状況を回避するためには、認知症になる前の対策として「任意後見制度」や「家族信託契約」などを準備し、ご本人さまの意思を最大限に反映できる仕組みを整えておく必要があります。

事前対策で広がる選択肢

認知症が進んで判断能力が失われてしまうと、ご自身では法律行為をおこなえません。つまり、リスクに対処するには「認知症になる前」に手を打っておくしかないのです。

その手段の代表例が「任意後見制度」です。ただし、任意後見制度にも限界やデメリットがあるため、その部分を補完するために「遺言書」や「家族信託契約」を組み合わせると、財産管理の自由度や柔軟性が一気に高まります。

任意後見制度の活用と限界

任意後見制度の基本

任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに「どの人に、どのような財産管理をお願いするか」を公正証書にして契約しておく制度です。ご本人さまの判断能力が衰えてきた段階で、家庭裁判所へ申し立てをし、正式に任意後見人として活動してもらいます。法定後見制度とは違い、後見人をご自身で選べるため、財産管理の方針や使い道に融通が利きやすい点が大きなメリットです。

任意後見制度のデメリット

ただし、任意後見制度にも下記のようなデメリットがあるため、単独での利用は限界がある場合もあります。

- 任意後見監督人への報酬が継続する

任意後見契約が発効(実際に認知症などで支援が必要になり、任意後見人が活動を始める)すると、裁判所が任意後見監督人を選任します。この監督人への報酬が発生し、亡くなるまで支払い続ける必要があります。相場は月5000円~3万円が目安です。 - 完全に柔軟な財産管理ができるわけではない

たとえ任意後見契約に記載があったとしても、投資のようなリスクのある運用や、相続税対策のような、ご本人さまではなく相続人のためにおこなうような動きについては、事実上できなくなる場合があります。 - 死後の事務は依頼できない

任意後見制度は、あくまで生前の法律行為を支援する制度です。葬儀や遺品整理、相続手続きなどの死後事務には関与できません。そのため、死後の財産整理や承継に関しては別途、遺言書や家族信託などの仕組みが必要になります。

限界を補う2つの仕組み「遺言書」と「家族信託契約」

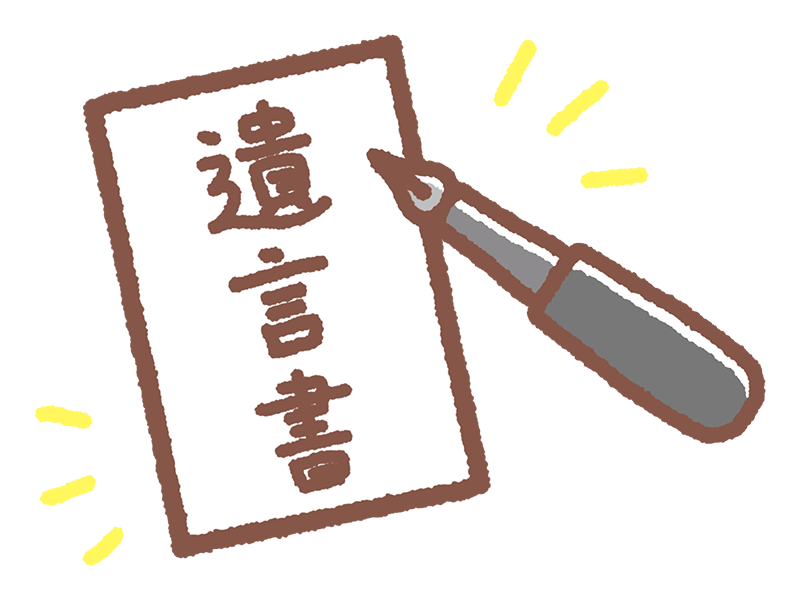

【1】遺言書

認知症になる前に意思表示を残す

遺言書を作成しておけば、生前に「自分の財産を死後どのように分配したいか」を明示することができます。法定後見制度に移行してしまうと、認知症により、ご本人さまの意思を適切に確認しにくくなるため、遺言書の早期作成は非常に有効です。

死後の財産承継に対応

任意後見制度ではカバーできない「死亡後の手続き」をスムーズにするのが遺言書です。死後に発生する相続に際し、法定相続よりもご本人さまの想いを優先してもらえます。

【2】家族信託契約

生前の財産保全としての対象財産の自由な処分(不動産など)

家族信託契約では、あらかじめ指定した財産(現金や預貯金、不動産など)を「受託者」(信頼できるご家族)の名義に移し、受託者が管理・運用・処分をおこなうことができるようになります。名義が受託者に移るといっても、管理・運用・処分の結果得られた利益は委託者であるご本人さまに帰属しますので安心です。例えば、不動産を売却して換金し、介護費用に充てたい場合にも、契約内容に沿って柔軟に手続きを進められます。

二次相続・三次相続まで設計可能

家族信託契約は、生前の財産保全だけでなく、ご本人さまが亡くなったあとの「その後の相続」まで設計に組み込むことが可能です。例えば、「私が亡くなった後は子供Aが財産を承継し、さらにその子が亡くなった場合は孫Bに引き継がせる」といったように、数代先まで財産の承継プランをつくることができます。

家族信託契約のデメリット

- 任意後見制度に比べて費用がかかる(信託契約書の作成費や公正証書の費用、コンサルタント報酬など)

- 身上監護(介護や生活支援などの身の回りの世話)までカバーできない

こうした遺言書や家族信託契約を任意後見制度と組み合わせておくと、認知症発症後の財産管理から死後の相続手続き、そして次世代・その先の代への財産承継にいたるまでトータルで対策が可能になります。

予防的措置を支える専門家チーム

認知症になる前に相談すべき専門家

遺言書や家族信託契約といった仕組みを活用するには、どうしても法律的・実務的な知識が必要です。以下のような専門家と連携を図ることで、スムーズな対策が期待できます。

- ファイナンシャルプランナー:家計や保険、資産運用の視点から総合的にプランを提案

- 認知症アドバイザー:認知症の症状・進行度やご本人さま・ご家族さまの状況に合わせた提案

- 家族信託専門士:家族信託契約の設計と実務をサポート

- 司法書士:信託契約書作成や不動産の名義変更、相続登記などの専門家

- 行政書士:遺言書や任意後見契約に関する公正証書の手続きのサポートなど

まとめ

認知症が進行して法律行為ができなくなると、法定後見制度を利用するしかなくなり、ご本人さまの意向が反映されにくくなる上に、ご家族さまが費用を立て替えなければならないケースが増えるなど、コスト面でも負担が大きくなりがちです。だからこそ、任意後見制度をはじめとする生前対策を早めに検討し、デメリットを補完するために遺言書や家族信託契約を組み合わせておくことが重要になります。

- 任意後見制度:認知症発症後も柔軟な財産管理がしやすいが、監督人の報酬や完全に柔軟な財産管理ができるわけではないこと、死後事務に対応できないなどの限界がある

- 遺言書:死後の財産承継を明確にし、遺言執行者を指定することで死後の事務手続きにも備えることができるが、生前の財産管理には対応できない

- 家族信託契約:不動産を含む財産を柔軟に処分・承継でき、二次相続・三次相続まで設計可能だが、費用面や身上監護非対象などのデメリットがある

財産や親族の状況、ご本人さまの意思を踏まえ、慎重にこれらの制度を選択・組み合わせることで、ご家族さまが抱える将来への不安を大きく和らげることができます。認知症リスクが高まる前にファイナンシャルプランナーや司法書士、家族信託専門士などの専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

認知症や高齢化に伴う財産管理や相続の課題に対して、どのように備えるべきかを具体的に考える機会となったでしょうか。任意後見制度や遺言書、家族信託契約は、将来の安心を支える有効な手段です。大切なご家族とご自身のために、今回の内容を参考にしながら、適切な準備を進めてみてはいかがでしょうか。

介護フィナンシャル協会さまでは、一人ひとりの状況を丁寧に伺い、ご本人さま・ご家族さまの笑顔と安心につながるよう、専門家と連携し、サポートしています。

将来を見据えた生前対策や資産管理のご相談は、ぜひ「一般社団法人介護フィナンシャル協会」へ直接お問い合わせください。介護フィナンシャル協会さまの知見が、皆さまの今後の安心につながることを願っております。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」をご提供しています。

また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。