高齢者の食欲不振を見過ごすと危険!どうすれば防げるかご紹介

「高齢の親の食欲が減った気がする」「体調は悪くないのに食欲がないのはなぜ?」など、年齢を重ねるにつれて、徐々に食欲が減ってきたと感じていませんか。

高齢者の食欲不振を見過ごすと、体力や筋力の低下、骨折といったケガなど、さまざまなリスクを高めることになります。

今回は、高齢者が食欲不振になる原因や対処法についてご紹介します。

目次

高齢者の食欲不振が招く深刻なリスク

高齢者の食欲不振が長期化すると、体に必要な栄養素が不足し、体力や筋力の急速な低下につながります。

筋肉の減少(サルコペニア)は移動能力や日常生活の自立性に影響を及ぼし、最終的にはフレイル(健康な状態と要介護状態の中間)にもつながる可能性があるため軽視できません。

さらに、体力や筋力が低下すると転びやすくなり、骨折などの大きなケガを引き起こす原因にもなります。

特に高齢者は骨折すると寝たきりになるリスクが高く、その結果、認知機能にも悪影響を与えることが分かっています。

また、低栄養状態が続くと持病の悪化や、さまざまな病気にかかりやすくなる懸念もあります。

食欲不振は本人が気付いていない、もしくは重視していないケースが少なくないため、ご家族が注意してみておくことが大切です。

▼ 過去に「栄養が不足すると生じるリスクや低栄養が起こる原因」について説明している記事がありますので併せてご確認ください。

高齢者の食欲不振の主な原因とは?

高齢者の食欲不振の原因は、主に年齢による身体機能の低下と、病気の影響に分けられます。

しかし原因はひとつではなく、さまざまな要因が複合的に重なり合っています。

そのため、食欲不振を改善するには、それぞれの要因に適切に対処することが重要です。

咀嚼力・嚥下機能の低下

高齢になると舌や顎の筋力の衰え、歯の損失や入れ歯の不具合などにより咀嚼力(噛む力)が弱まります。

咀嚼力が弱くなると食事が困難になり、食べることへの意欲が低下します。

また、嚥下機能(飲み込む力)の低下も、高齢者の食欲不振を引き起こす要因のひとつです。

食べ物が喉を通りにくくなったり、むせやすくなることで、食事を苦痛に感じ、食欲が減退します。

消化機能の低下

加齢により胃酸の分泌が減少したり、消化酵素の分泌が不十分になったりすると、食べ物を消化しにくくなります。

年をとると肉や揚げ物などの脂っこい食べ物が苦手になるのは、消化機能の低下により消化不良を起こしやすくなるためです。

消化機能の働きが低下すると、食後に胃もたれや不快感を覚えることが多くなり、食べたくても食べられない状態になってしまいます。

また、すぐに満腹感を得るため食事量が減り、食事量が減ると水分や食物繊維などの摂取量も減ってしまいます。

これにより慢性的な便秘となり、さらに食欲が減退するという悪循環に陥る方もいます。

ストレスや社会的疎外感

高齢者は加齢とともに死別や入院などの生活環境の変化や、親しい人との交流が減少することにより、社会的な孤立感や疎外感、ストレスを抱えやすいといわれています。

単身世帯の高齢者は特に、誰とも会話せずに終える日も多く、毎日ひとりで食事をするなどにより、社会からの疎外感が強まることで食欲不振となるケースもあります。

嗅覚や味覚の変化

高齢になると味を感じる舌の細胞の数が減り、塩味や甘味を感じにくくなるため、濃い味付けを好むようになります。

病気などのリスクから減塩が必要な方は、薄い味付けでは味が感じられず食事が進まなくなることもあります。

また、味覚だけでなく嗅覚も鈍り、食べ物の香りを感じにくくなるため、食事そのものに対する興味が徐々に薄れ、食欲不振となることがあります。

活動量の低下

加齢とともに体力や筋力が減少すると、外出の頻度が低下して一日の運動量が少なくなります。

身体を動かさないと体内のエネルギーが消費されず、空腹も感じづらくなります。

そのため、お昼ご飯を抜くなど、一日三食から二食に減らす方も少なくありません。

日常的な食事量が減ると食が細くなり、さらに食べられなくなる悪循環に陥ることもあります。

病気や薬の影響

高齢者は慢性的な病気や複数の疾患を抱えていることが多く、それらが食欲に影響を及ぼすことがあります。

たとえば、胃腸の疾患・心不全・甲状腺機能低下症・脳血管障害などが原因で、食欲不振になることがあります。

また、処方されている薬の副作用として食欲不振となるケースも少なくありません。

特に鎮痛剤や強心剤・抗うつ薬・抗がん剤・認知症治療薬・抗生物質などは、食欲を減退させる副作用が確認されています。

高齢者の食欲不振への対処法、どうすれば防げる?

食欲不振を改善するためには、以下のアプローチが効果的と考えられます。

調理方法を工夫する

本人の咀嚼力に合わせ、食べやすい大きさに切る、細かく刻む、柔らかく煮込むなどの工夫をしましょう。

さらさらとした汁物はむせやすいので、片栗粉やとろみ剤でとろみを付けると食べやすくなります。

嗅覚や味覚が衰えてしまった高齢者には、季節の食材を取り入れ、見た目から食欲がわく彩り豊かな盛り付けを心掛けると効果的です。

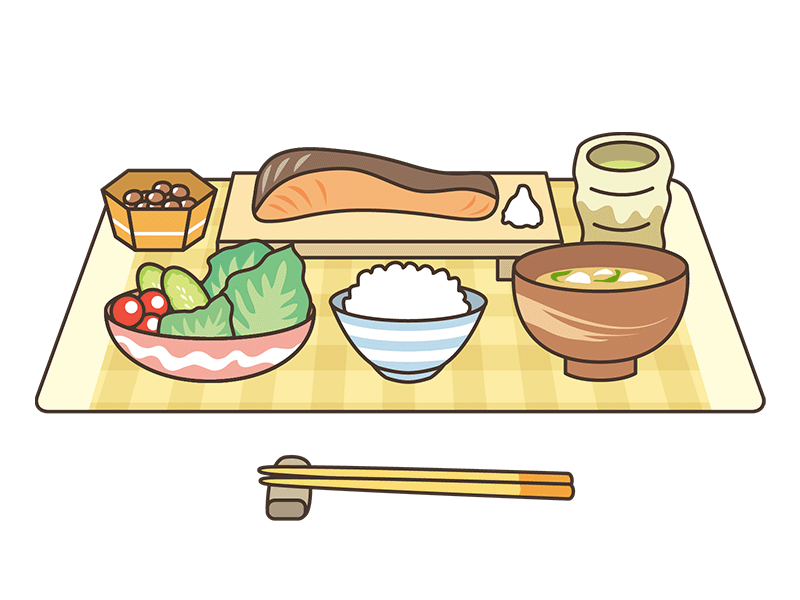

多くの量が食べられない場合は、少量多品目で栄養バランスを整えることも重要です。

本人が食べられるものを用意する

消化のよいものを基本に、脂っこいものや塩分の多いものは控えめにしつつ、食欲不振のときは本人が食べたいものや、食べられそうなものを準備することが大切です。

塩分を控えるためには、出汁やコショウなどの調味料を上手に使いましょう。

また、いくつか献立の候補を出し、本人に食べたいと思うものを選んでもらうのも効果的です。

食事環境を改善する

食事の時間を規則正しく設定し、食事前に軽い運動を取り入れると食欲促進効果が期待できます。

また、お皿やランチョンマットを食欲がわきやすい色味に変える、食卓の照明を暖色系にするなど、食事環境を変えることもおすすめです。

家族や友人と一緒に食事をする機会を増やす、気分が上がる音楽をかけるなど、食事の時間を楽しめる雰囲気づくりも工夫してみましょう。

適切な口腔ケア

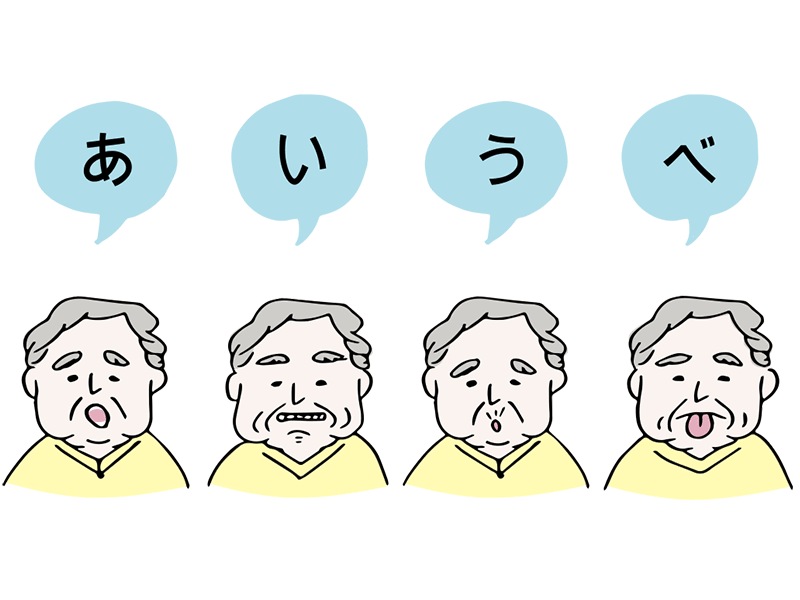

口腔機能の低下を予防するために、口腔体操や嚥下体操、口腔のマッサージなどをおこないましょう。

お口周りの筋肉(口腔周囲筋)を鍛えたり嚥下機能を鍛える体操をすることで、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。

▼ 過去に「高齢者の食事で注意するポイント」について説明している記事がありますので併せてご確認ください。

専門家による口腔ケアの重要性

嚥下機能の低下は、食事の楽しみを奪うだけでなく、低栄養やオーラルフレイルのリスクも高めます。

咀嚼力や嚥下機能の低下は、舌やお口周りの筋力低下に起因することが多いため、歯科医院など専門家による適切なケアを受けることが重要です。

トータルリハセンターでは、リハビリ専門職や歯科衛生士が常駐し、専門的な口腔ケアや口腔機能訓練を実施しています。

まとめ

高齢者の食欲不振を改善させるためには、早期発見と適切な対応が大切です。

口腔機能の低下は食欲不振の特に大きな要因となりますが、適切なケアと訓練で改善が可能です。

DSセルリアでは、ご利用者さま一人ひとりの状態に合わせた個別のケアプランもご提案しています。

食欲不振にお悩みの方や、食べにくさを感じるようになった方は、お気軽にご相談ください。

なお、ご本人は食欲不振に気が付いていないケースも少なくありません。

ご家族や周囲の方々が適切に見守り、高齢者のフレイルや体調不良などの早期発見を心掛けましょう。

口腔ケアや口腔機能訓練は「DSセルリア」で

当社では、訪問看護とリハビリ型デイサービスを提供しています。

「トータルリハセンター(TRC)」では、機能訓練などに加え、摂食・嚥下機能訓練や口腔清掃、口腔機能向上のためのプログラムをおこない、食べることに関するリハビリにおいても力を入れています。

「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。

また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。