高齢者が三大栄養素をバランスよく摂るには?

人が元気に生きていくために欠かせない「三大栄養素」ですが、毎日の食事で意識して摂ることはなかなか難しいです。

特に食事の量が減りやすい高齢者にとっては、栄養を効率よく摂る工夫が必要となります。

今回は、三大栄養素をバランスよく摂るための食事の工夫についてお話しします。

食事内容が偏っていないか気になる方や、十分に栄養が摂れているか不安な方は、ぜひ参考にしてください。

目次

生命維持に欠かせない三大栄養素

三大栄養素とは、生命維持に欠かせないエネルギー源である「たんぱく質・脂質・炭水化物」を指します。

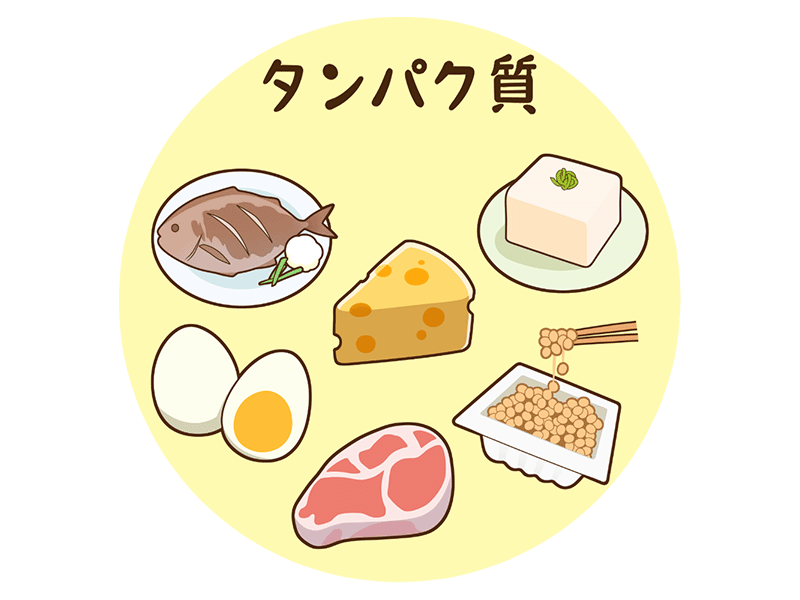

たんぱく質

たんぱく質は、筋肉・臓器・皮膚・血液など、体のさまざまな部分をつくる材料になります。

20種類のアミノ酸から構成されていますが、このうち9種類の「必須アミノ酸」は、体内でつくることができません。

必須アミノ酸

- ロイシン

肝機能向上・筋タンパク質の維持 など - イソロイシン

成長促進・血管拡張 など - リジン

身体組織修復・成長に関与 など - メチオニン

肝機能の改善・薬物中毒の解毒 など - フェニルアラニン

血圧の上昇・鎮痛作用 など - スレオニン

成長促進・脂肪肝の抑制 など - トリプトファン

セロトニンやメラトニンの材料・コレステロール、血圧のコントロールなど - バリン

血液中の窒素バランスの調整・肝機能向上 など - ヒスチジン

ヘモグロビン、白血球の産生に関与 など

【必須アミノ酸を多く含む食品】

肉・魚・卵・乳製品・大豆製品 など

これらの必須アミノ酸が不足すると、低栄養や免疫力の低下を引き起こすリスクが高まります。

また、アミノ酸がひとつでも不足してしまうと、たんぱく質を合成できないため、食事でしっかりと補うことが大切です。

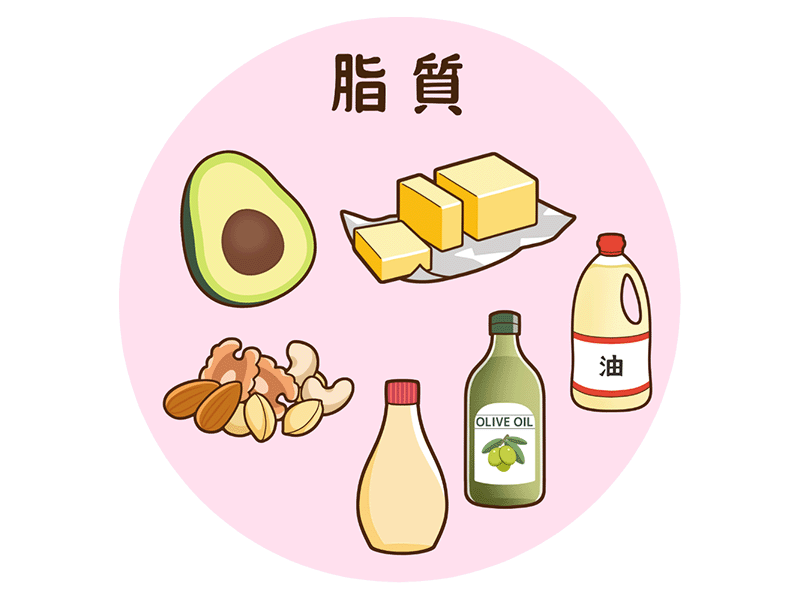

脂質

脂質は、効率のよいエネルギー源であるだけでなく、細胞膜やホルモンの材料にもなります。

なかには体内で合成できない「必須脂肪酸」もあり、食事から摂る必要があります。

食が細くなることでエネルギーが不足しやすい高齢者は、特に意識して摂るようにしましょう。

【必須脂肪酸を多く含む食品】

さば・さんま・えごま油・卵黄・くるみ など

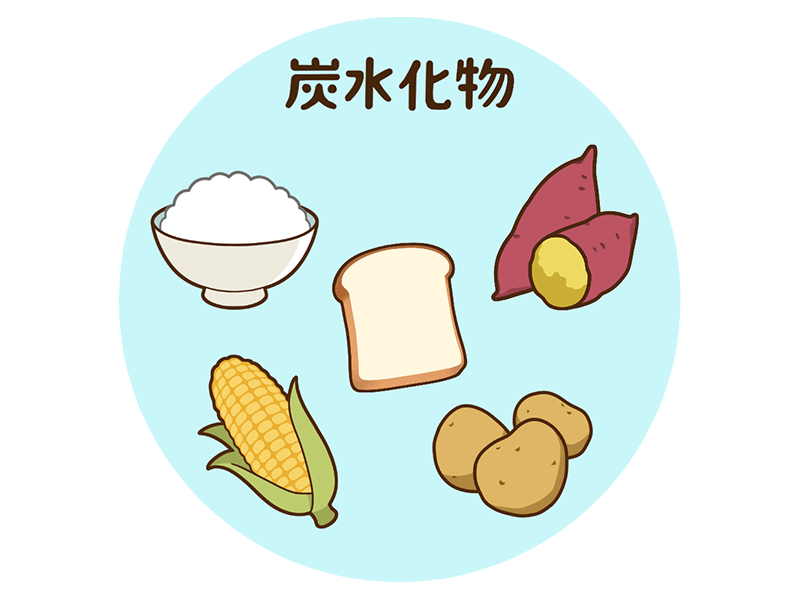

炭水化物

炭水化物は、主に体や脳を動かすエネルギー源の「糖質」と、腸内環境を整える「食物繊維」で構成されています。

糖質は全身の細胞のエネルギー源として使われますが、必要以上に摂取すると血糖値の急激な上昇や下降を招き、体に負担がかかるため注意が必要です。

【炭水化物を多く含む食品】

米・パン・じゃがいも・春雨・バナナ など

三大栄養素をバランスよく摂るためには、厚生労働省と農林水産省が策定した「PFCバランス」を理解することが大切です。

PFCバランスとは各栄養素の理想的な摂取割合を示しており、「たんぱく質(Protein)」「脂質(Fat)」「炭水化物(Carbohydrate)」の頭文字を取っています。

厚生労働省の基準では、健康で豊かな食生活を実現させるため、たんぱく質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%の割合で摂ることが推奨されています。

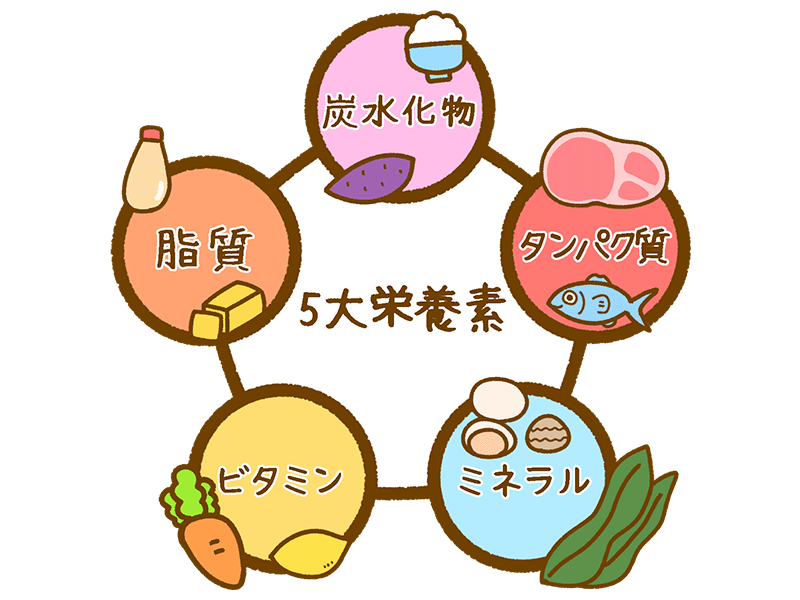

健やかな毎日を助ける五大栄養素

三大栄養素がエネルギー源となる一方で、そのエネルギーを体内でしっかり働かせるためには、「ビタミン」や「ミネラル」の助けが欠かせません。

三大栄養素に、このビタミンとミネラルを加えた5つの栄養素を五大栄養素といいます。

たとえばビタミンは、脂質・糖質の代謝や食材から得たエネルギーを体内で変換する過程に欠かせない役割を担っています。

また、ミネラルは、骨や血液の構成、神経伝達やホルモン分泌の調整、酸素の運搬などをおこなっています。

これらのビタミンやミネラルが不足すると、免疫力の低下や代謝不良などを招き、疾患リスクが高まります。

たんぱく質・脂質・炭水化物といった三大栄養素は「主要栄養素(多量栄養素)」とも呼ばれます。これらに比べて、ビタミンやミネラルは「微量栄養素」と呼ばれ、必要な量は少なくても、体にとって欠かすことはできません。

三大栄養素にビタミン・ミネラルを加えた「五大栄養素」をバランスよく摂ることが、健やかな日々の基盤をつくります。

▼5大栄養素については、以下のコラムでも紹介しています。

理想的な食事バランス

理想的な栄養バランスの目安として、厚生労働省が示しているのが「エネルギー産生栄養素バランス」です。

下表の通り、高齢者は男女ともに、若年層よりも多めにたんぱく質を摂ることが推奨されています。

【エネルギー産生栄養素バランス(% エネルギー)¹】

| 性別 | 男性 | 女性 | ||||

| 年齢 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |

| 10〜17歳 | 13〜20 | 20〜30 | 50〜65 | 13〜20 | 20〜30 | 50〜65 |

| 18〜29歳 | 13〜20 | 20〜30 | 50〜65 | 13〜20 | 20〜30 | 50〜65 |

| 30〜49歳 | 13〜20 | 20〜30 | 50〜65 | 13〜20 | 20〜30 | 50〜65 |

| 50〜64歳 | 14〜20 | 20〜30 | 50〜65 | 14〜20 | 20〜30 | 50〜65 |

| 65〜74歳 | 15〜20 | 20〜30 | 50〜65 | 15〜20 | 20〜30 | 50〜65 |

| 75歳以上 | 15〜20 | 20〜30 | 50〜65 | 15〜20 | 20〜30 | 50〜65 |

¹(%エネルギー):1日に摂取する総カロリーの中で、特定の栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物など)が占める割合を示す。食事の栄養バランスを、重量ではなく「カロリー比率」で表すシンプルな指標。

たんぱく質が不足すると、体が低栄養になりやすく、筋力や免疫機能の低下につながる恐れがあります。

また、年齢を重ねるにつれて、筋肉をつくる力が弱くなる傾向があります。そのため、同じ量のたんぱく質を摂取しても、若い世代に比べて筋肉を保ちにくくなります。

さらに、食欲の低下などから食事量が少なくなりがちで、必要な栄養素を十分に摂取できていないケースも少なくありません。

そのため、たんぱく質をはじめとした栄養素をしっかりと意識して摂取することが、毎日の健康を支えるうえでとても大切です。

バランスのよい食事にするには

五大栄養素をバランスよく摂取するには、毎日の食事に意識を向けることが大切です。

食事を抜かない

1日3回の食事は、必要な栄養素を摂取するための大切なタイミングです。

欠かさず3食摂ることで、毎日の活動に必要なエネルギーや栄養素を補えます。

特に高齢者はたんぱく質が不足しがちなため、たんぱく質が多く含まれる肉や魚、大豆食品などを意識して摂ることが大切です。

主食・主菜・副菜を意識する

食事を欠かさないだけでなく、食事内容への配慮も重要です。

パンだけ、サラダだけなどの食べ方は栄養バランスを考えるとおすすめできません。

毎食、以下のような主食・主菜・副菜を摂ることを意識しましょう。

| 主食 | 主菜 | 副菜 | |

|---|---|---|---|

| 栄養素 | 炭水化物 | たんぱく質・脂質 | ビタミン・ミネラル・食物繊維 |

| 食材 | 米・パン・麺類 など | 肉・魚・卵・大豆食品 など | 野菜・きのこ類・海藻類・いも類 など |

品数を増やすと、さまざまな栄養素を自然と摂取できるようになります。

必要に応じておやつで補食

高齢になると、1回の食事でたくさん食べることが大変になることもあります。

すべての食事で完璧なバランスを整えるのは難しいため、おやつを「補食」として活用するのもおすすめです。

たとえば、たんぱく質やカルシウム不足であれば乳製品、ビタミンやミネラル不足であれば果物を選ぶと、トータルで見たときのバランスがよくなります。

朝・昼・夜に適した栄養素を摂る

食べる時間帯によって、摂取したい栄養素が異なります。

| 朝食 | 代謝の活性化やエネルギー源となる脂質などの栄養素を摂取すると、よい1日のスタートが切れます。 |

| 昼食 | エネルギーを消費しやすいので、脂質を多めに摂取できるタイミングです。午後の活動に備えてしっかりとエネルギーを補給するようにしましょう。 |

| 夕食 | 消化にやさしく、朝・昼の食事で補えなかった栄養素をフォローするメニューを心掛けましょう。 |

たとえば、「昼にお肉を食べたから夜は魚」というように、食事を1日のトータルで考え、昼で不足した栄養素を夜の献立に加えるとバランスが整います。

高齢者のPFCバランスのよいメニュー

食事の栄養バランスを整えるには、「高齢者のP(たんぱく質)F(脂肪)C(炭水化物)バランス」を意識することが大切です。

高齢者は食が細くなりがちですが、少ない量でも効率よく栄養素が摂取できるように工夫しましょう。

副菜や果物を加えることで五大栄養素もバランスよく摂ることができます。

ここでは、高齢者におすすめの具体的な献立例をご紹介します。

| 朝食 | ●食パン+ハムエッグ+サラダ+果物+乳製品 〇ごはん+味噌汁+納豆+ゆで卵+果物+乳製品 |

| 昼食 | ●カレーライス+サラダ+果物+乳製品 〇うどん+冷ややっこ+果物 |

| 夕食 | ●ごはん+魚料理+野菜の煮物+果物 〇ごはん+魚の刺し身+味噌汁+きゅうりとわかめの酢の物 |

大切なのは、「1週間単位で見てバランスが整っているか」を意識することです。無理なく、楽しく続けられる献立を心掛けましょう。

▼高齢者の不足しがちな栄養素を補うポイントについて、以下のコラムでも紹介しています。

まとめ

PFCバランスを意識して毎日の献立を考えることで、理想的な栄養バランスに近づけられます。

高齢者は食事量が減りやすく、低栄養に陥りやすいため、限られた食事量の中で効率的な栄養摂取の工夫をすることが大切です。

バランスのよい食事づくりが難しい場合は、冷凍食品やお惣菜、配食サービスなどの活用もおすすめです。

いつまでも元気に過ごすために、いつもの献立にもう一品加えるなど、栄養バランスのよい食事を心掛けましょう。

毎日の食事のための口腔機能の維持・向上なら「DSセルリア」

当社では、訪問看護とリハビリ型デイサービスを提供しています。

「トータルリハセンター(TRC)」では、機能訓練などに加え、摂食・嚥下機能訓練や口腔清掃、口腔機能向上のためのプログラムなど多角的に日常生活動作(ADL)の維持・改善に取り組んでいます。

「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。

また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。