高齢者の杖の選び方は?種類や注意点を紹介

杖は、高齢者の安定した歩行を補助する便利なアイテムです。歩行に不安がある方にとって杖は欠かせない存在ですが、身体に合わない杖は肩や腰の痛み、転倒リスクを高めることがにつながるため、十分に留意しましょう。

また、杖を安全に使うには、正しい使い方と注意点を理解することが欠かせません。

今回は高齢者の杖の種類や選び方、使用時の注意点をお話ししますので、日頃から杖をお使いの方やこれから使用を検討している方は、参考にしてみてください。

目次

杖の役割

杖には以下のような役割があります。

- 安定した歩行の補助

- 体への負担軽減と転倒予防

- 外出や活動意欲の向上

高齢になると足腰の筋力やバランス機能が低下して歩行が不安定になりますが、杖を使うことで体のふらつきが抑えられ、歩行が安定しやすくなります。

また、杖をつくと膝や股関節などにかかる体重が分散でき、さらに路面や障害物に注意が向きやすくなることから、転倒予防にもつながります。

歩行時の足腰の痛みや転倒リスクが軽減されることで、「自分で歩ける」という自信を持てるようになります。杖によって歩行を安定させることは、高齢者の自発的な外出や活動の意欲の向上など、精神面でのサポートにもつながります。

杖を選ぶポイント

杖は長さ・耐久性・使用環境に考慮して選びましょう。

一般的に、長さの目安は「(身長÷2)+2~3㎝」とされています。

SGマーク基準書では、杖の先を同側の足先の前方20㎝付近におき、肘を自然に曲げた(30〜40度)位置で決めることを推奨しています。

※SGマークとはSafe Goods(安全な製品)の略称で、一般財団法人製品安全協会が定めた、製品の安全性に関する基準です。

ただし、上記はあくまで目安のため、理学療法士やケアマネジャーへの相談や、自分に合う長さを実際に試して確認することをおすすめします。

また、杖は使用する状況や環境にも考慮する必要があります。耐久性や強度の高いカーボンファイバーの杖は長期的な使用に適しており、リハビリや日常利用にも安心感があります。

病院や施設内といった地面が平らな広い場所であればさまざまな杖を使えますが、屋外や狭い場所で日常的に利用する場合、状況や環境に適した杖を選びましょう。

杖の主な種類

杖にはさまざまな種類があります。

手軽に持ち運べる折りたたみ杖タイプや安定性のある多脚杖タイプなど、それぞれの特徴を紹介します。

折りたたみ杖

折りたたみ杖は、外出時の携帯に便利なタイプです。

バッグやスーツケースなどに入れて持ち運べるため、旅行や遠方まで移動してから使う場面に役立ちます。

普段は杖を使わずに歩ける方が、一時的に頼りたい場面でさっと取り出して使用するのにおすすめです。

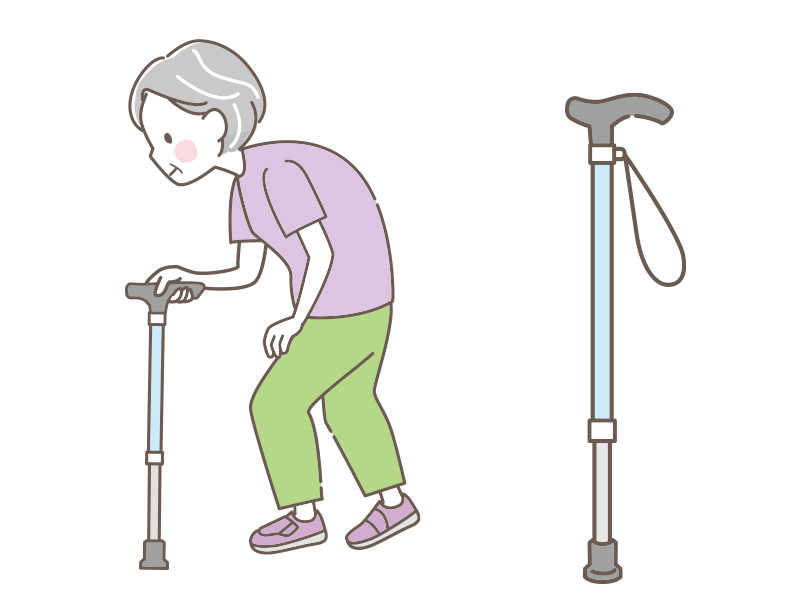

一本杖(T字杖)

もっともスタンダードかつ軽量で扱いやすい一本杖は、持ち手がT字のシンプルなタイプ(T字杖)が一般的です。

折りたたみタイプや伸縮タイプよりも強度に優れているため、日常使いに適しています。また、デザインや色の種類が豊富なこともメリットです。

二本杖

二本杖は、スキーのストックのように両手に持つタイプです。

両手で持ち、背筋を伸ばすことでバランスが取りやすくなり、その結果、重心が安定します。腰や膝にかかる負担が分散されるため、歩行時の痛みの軽減にも期待できます。

つまずきやふらつきなど、歩行が不安定になり始めた方の散歩やリハビリに適しています。

伸縮杖(長さ調整式杖)

伸縮杖は、体に合った長さに段階的に調節できるのが特徴です。

ワンタッチで操作できるアンロックグリップ式と、長さを細かく刻んで調整できるラチェット式があります。

アンロックグリップ式は、杖を押し下げるとロックが外れ、片手で伸縮の操作をできるのが特徴です。ラチェット式は、調節ボタンを穴に引っ掛けて長さを固定するタイプで、2cm〜2.5cm刻みで長さを調整できます。

自分に合う長さがわからない人や、初めて杖を買う方に向いています。

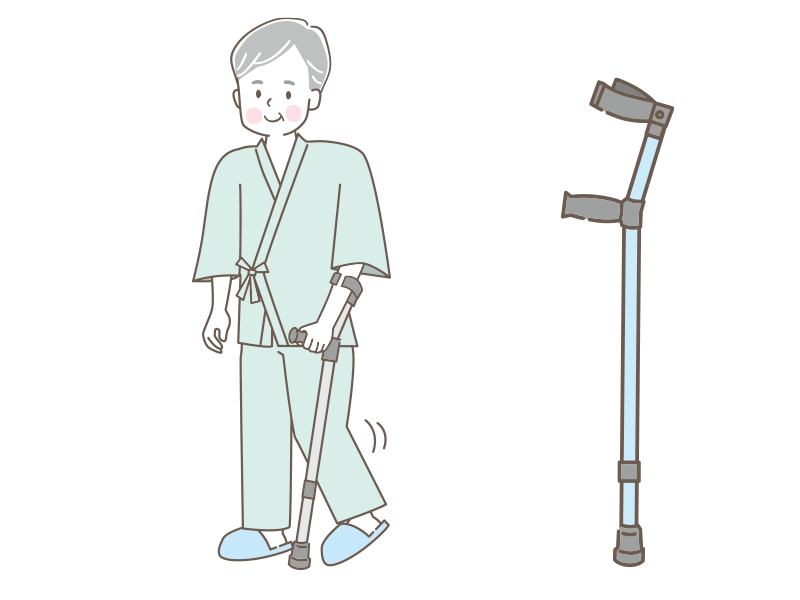

ロフストランド杖(前腕固定型杖)

ロフストランド杖は腕と杖を固定するタイプで、手で握るグリップと腕を通す「前腕カフ」を備えています。カフの形状は、使いやすいU型と安定して固定できるO型の2種類があります。

腕全体で体重を支えられるため、麻痺などで手に力が入りにくい方や握力が弱い方にとって、使いやすい杖です。

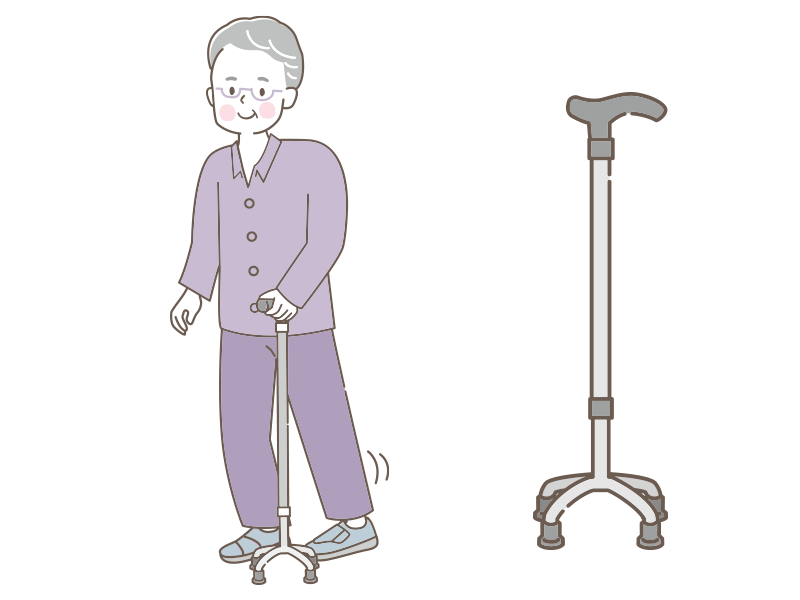

多脚杖(多点杖・四点杖・三点杖)

杖先の接地面が複数に分かれているのが特徴で、脚の数ごとに多点杖・四点杖・三点杖と呼ばれることもあります。

接地面積が広いため、歩行時や立ち上がりの荷重をしっかり支えます。転倒リスクを軽減できるため、自分でバランスを取りにくい方や杖に体重をしっかり乗せたい方に適しています。

姿勢の悪い方、関節の疾患がある方、脳卒中による片麻痺の方の歩行訓練などに用いられる杖です。

杖を安全に使うには

杖を安全に使い続けるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

杖の握り方の注意点

- グリップをしっかり握る

- 杖先の状態チェック

- 立てかけるときの安定性

- 使用する杖の定期的な見直し

まず、杖を使うときに正しくグリップが握れているかをしっかり確認しましょう。正しく握ることで体重をうまく杖にかけられ、転倒しにくくなります。

T字杖の正しいグリップの握り方

- グリップの短い方を前にする

- 人差し指と中指で支柱を挟んで握る、もしくは人差し指を支柱に添える

- ひじの角度は30~40度を意識

杖を持つ手に痛みを感じるときは、クッション性のあるものやカバーを使うと負担を軽くできます。

杖先の状態の注意点

杖先の状態をチェックすることも大切です。

杖先に付いた砂や小石、水分はバランスを崩す要因になるため、気付いたらすぐに拭き取りましょう。杖先のゴムは、使用するほど擦り減って滑りやすくなるので、使用頻度が毎日の方はおよそ3か月、週2〜3回の方は半年が交換の目安です。

杖をつく位置の注意点

杖をつくときは、まず一歩前に出します。

足を踏み出すかわりに杖を前方へ軽く運ぶイメージで、つま先より15〜20cmほど前方に、地面と垂直になるようにつきましょう。

杖が斜めになったり、前へ出しすぎたりすると、重心のバランスが崩れて転倒の原因になることがあります。

杖は体のバランスを支えるための補助具です。正しい位置に杖をつくことで、体の動きが安定し、歩行がより安全で自然になります。

杖の形状の注意点

杖が倒れると通行の妨げになるだけでなく、倒れた杖を拾おうとして転倒するリスクもあります。

そのため、テーブルや手すりに安定して置けるかどうかも考慮すべきポイントです。杖を立てかけるためのホルダーやグリップなど、市販の補助グッズを活用するのも一案です。

一本杖でバランスが取りにくくなったら多脚杖を検討するなど、使用者の身体の状態や歩行レベルに合わせた杖を選ぶことが大切です。

まとめ

杖は、高齢者の自力歩行をサポートし、自立心を促す重要なアイテムです。

安全に使うためには、自分に合ったものを選び、正しい使い方やメンテナンスを心掛けることが大切です。ぜひこの記事を参考に、用途や歩行レベルに合った杖を見つけ、高齢者の毎日の生活に役立ててください。

高齢者がいつまでも自分の足で歩くには、専門家のもとでの適切な運動も必要です。

DSセルリアが提供するリハビリ型デイサービスのトータルリハセンターでは、リハビリ専門の理学療法士や作業療法士が、ご利用者さま一人ひとりの身体機能を評価して目標を設定します。ご利用者さまが前向きにリハビリに取り組み、ご自身の足でいきいきと歩けるよう、足の筋トレなどもサポートしています。

専門職による適切なリハビリプログラムを受けて体力や筋力を維持し、元気に暮らしたいとお考えの方はぜひ、お気軽にご相談ください。

高齢者の歩行で気になることがあれば「DSセルリア」へ

当社では、訪問看護とリハビリ型デイサービスを提供しています。

「トータルリハセンター(TRC)」では、マシンを使った機能訓練などに加え、摂食・嚥下機能訓練や口腔清掃、口腔機能向上のためのプログラムなど多角的に日常生活動作(ADL)の維持・改善に取り組んでいます。

「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。

また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。