脳梗塞のリスクを減らす!食事・運動でできる予防法とは?

脳卒中の中で、最も患者数が多いといわれているのは脳梗塞です。

脳梗塞は突然発症して死に至る可能性の高い病気と思われがちですが、実は予防が可能です。

今回は、脳梗塞の予防方法をご紹介します。

脳卒中(脳血管障害)には、脳の血管が詰まる「脳梗塞」と脳の血管が破れる「脳出血」「くも膜下出血」があります。

脳梗塞は脳卒中による死亡の60%以上を占めており、最も患者数が多い疾患です。

血管が詰まる「脳梗塞」

脳梗塞は、脳の血管が血栓などで詰まり、脳への血液供給が途絶えることによって引き起こされます。これにより、脳の細胞は酸素と栄養を得られず、壊死してしまいます。脳卒中の中で、脳梗塞が最も頻繁に発生し、その結果、しびれ・半身麻痺・言語障害・認識障害・意識障害などの症状が現れることがあります。

脳梗塞には以下の3つのタイプがあります。

- アテローム血栓性梗塞:脳や首の太い血管にコレステロールなど脂質の固まり(アテローム)がたまり、そこに血小板が集まって血流が遮断されるタイプです。

- ラクナ梗塞:脳の細い血管に動脈硬化が起き、血管が詰まることで脳への血液供給が止まるタイプです。

- 心原性脳塞栓症:心臓内でできた血栓(栓子)が脳の血管を塞ぐことにより起こるタイプです。これにより、急激に症状が進みます。

血管が破れて出血する「脳出血」

脳出血は、脳内部の動脈が破れて出血することで発生します。この出血により、脳実質(脳そのものの部分)が破壊され、神経細胞が死んでしまいます。出血性疾患も脳卒中の一部であり、脳出血が起きると、出血した部分の脳機能が停止し、重篤な後遺症を引き起こす可能性があります。

- 脳出血:ミシン糸ほど細い脳の血管が破れて出血することによって発症します。この出血により、血液が脳の内部に漏れ出し、周囲の神経細胞にダメージを与えます。

- くも膜下出血:脳動脈にできたコブ(動脈瘤)が破れて、脳と脳を包む膜の間に出血が起こる状態です。これにより、急激な症状が現れ、命にかかわることもあります。

脳梗塞のリスク因子

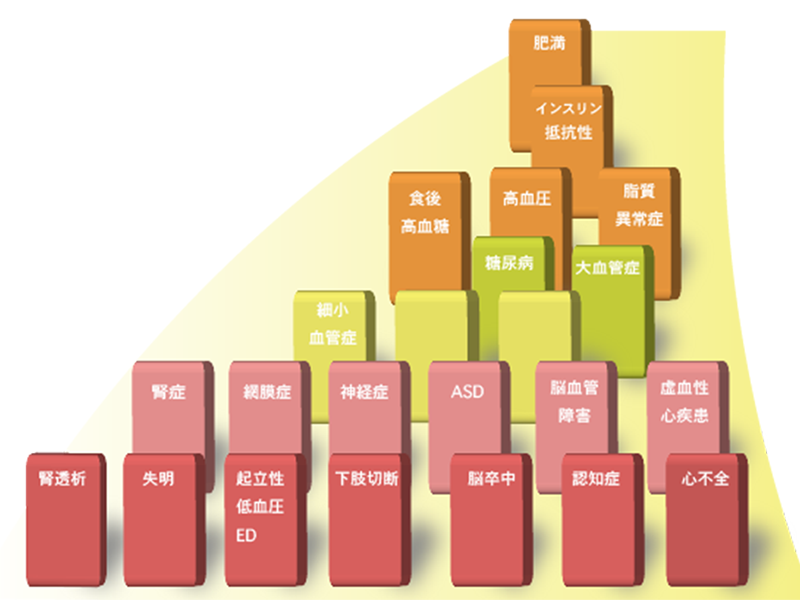

脳梗塞の最大のリスク因子は高血圧です。

高血圧は脳梗塞を引き起こす最も重要な原因であり、その影響を避けるためには血圧の管理が非常に重要です。また高血圧以外に糖尿病・脂質異常症・不整脈・歯周病などが挙げられます。これらの持病がある方は完治または改善のための治療をおこない、リスク因子を排除することが先決です。

また、喫煙・肥満・メタボリックシンドローム・多量飲酒・運動不足・座っている時間の長さもリスク因子となります。

脳梗塞の予防:毎日の生活習慣でできる3つの改善ポイント

脳梗塞にはどのような予防策があるのでしょうか。3つのポイントに着目して解説します。

- 早期発見

- 食生活

- 運動

1. 早期発見のポイント

脳梗塞は脳ドックで早期発見し、普段の生活を見直すことで予防や改善が可能です。

日常の早期発見ポイントを3つ紹介します。

自宅での血圧測定

血圧測定を習慣化しましょう。

高血圧になると脳の血管に強い圧力がかかるため、脳の血管が詰まったり破れたりする危険性が高くなります。

しかし、血圧は高くても自覚症状がほとんどないため、日々の測定で意識することが大切です。

家庭血圧の目標値は、収縮期血圧(上の血圧)135mmHg未満、拡張期血圧(下の血圧)85mmHg未満で、これは脳卒中の予防につながる数値でもあります。

[出典:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト e-ヘルスケアネット 高血圧]

一過性脳虚血発作を見逃さない

「一過性脳虚血発作(いっかせいのうきょけつほっさ)」とは、一時的に脳への血流が低下することで、しびれ・めまい・運動障害・言語障害など、脳梗塞と同じ症状を引き起こす病気のこと。

通常1時間以内に症状が治まるため、後遺症やCT・MRIなどの画像診断の所見を残さないのが特徴です。

しかし、一過性脳虚血発作は、大きな脳梗塞を発症する前ぶれと考えられています。

- 突然の激しい頭痛

- 直線が書けない

- 箸が上手に使えない

- 手足のしびれ

- 片方のスリッパが脱げやすい

- 足がもつれる

- まっすぐ歩けない

- 顔の半分がゆがむ

- 口から食べ物をボロボロとこぼす

- ろれつが回らない

- 頭の中で分かっているのに、口に出して言えない

- ものが二重に見える

- 視野の半分が急に見えなくなった

上記のような症状が現れた場合、すぐに良くなったからと放置してしまうと、後々大変なことになる可能性があります。

すぐに精密検査を受けて、脳梗塞の予防の処置をおこなってください。

2. 食生活のポイント

高血圧に気を付けるには、塩分を減らすことが基本

生活習慣において、高血圧の最大の要因は、塩分の過剰摂取です。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年度版)」によれば、1日の推奨塩分量は男性で7.5g、女性で6.5g未満。

日本人の塩分摂取量は推奨量を上回っているため、まずは減塩に取り組むことが重要です。

おいしさを維持しながら塩分を減らすよう心掛けましょう。

鰹節と昆布の合わせだしを使ったり、わさびや生姜・コショウ・唐辛子・山椒・カレー粉などの香辛料やハーブを使ったりして、調理を工夫すると減塩が可能です。

高めの血圧は食生活を改善することで、正常値に近づけられます。

カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルを摂取することで、塩分の排出を促すことが大切です。

| 栄養素 | 多く含む食べ物 |

|---|---|

| カリウム | 干し柿・バナナ・いも類・魚類・豆類 |

| カルシウム | 小魚・小松菜・牛乳・チーズ |

| マグネシウム | 卵黄・小魚・バナナ・香辛料 |

血液をサラサラにするには、魚が一番

水分が不足したり、タバコを吸っていたりすると血液が濃くなり、ドロドロとした状態になります。

ドロドロの血液は血管の中をスムーズに流れなかったり、細い血管で詰まりやすくなったりして脳梗塞の発症リスクを高めてしまうので注意が必要です。

魚の油(脂肪酸)に含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)には、コレステロールや中性脂肪を減らし動脈硬化を予防する作用、そして血液が凝固するのを防ぎ、血栓を予防する効果があります。同じく魚の油に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)にはEPA以上にコレステロールや中性脂肪を下げ、動脈硬化を予防する作用があることも判明しています。

魚の油に含まれるEPAの他にも、梅干やレモンなどのすっぱい食べ物に含まれるクエン酸は、血液をサラサラにして脳梗塞を予防する効果があります。また、納豆に含まれるナットウキナーゼには、血栓を溶かして脳梗塞を予防する効果があるため、積極的に食事に取り入れましょう。

高血圧や糖尿病、高脂血症など、さまざまな生活習慣病の原因となる「肥満の解消」も脳梗塞の予防に重要です。

内臓脂肪の増加は、血液を固まりやすくして出血を防ぐ「PAI-1(パイワン)」が過剰になり、血栓ができやすくなります。

肉類やバター・マーガリンといった脂肪分、ご飯や麺類などの炭水化物、糖類の多いお菓子なども中性脂肪の原因となるため、過剰摂取は避けましょう。

3. 運動のポイント

脳梗塞予防には、適切な運動を習慣化することが重要です。

適度な運動で血流を良くすると、血管の内皮細胞が活性化されて、強い血管をつくることができます。

有酸素運動を取り入れる

1日30分程度のウォーキングや水泳などの有酸素運動は心肺機能を向上させ、血流を促進し、脳に酸素と栄養を供給します。

バランスと柔軟性を向上させる

バランスや柔軟性を保つことで転倒やけがのリスクが減少し、日常生活の動作がスムーズになります。

筋力トレーニングを行う

筋力トレーニングは、筋力だけでなく骨密度を向上させ、代謝を改善します。

体重を利用したエクササイズ(スクワットやプッシュアップ〈膝をついておこなう腕立て伏せ〉など)も有効です。

適度な運動を心掛ける

過度な運動は逆効果となることがあります。

とくに、高齢者はご自身の体力や健康状態に合わせ、無理なく継続できる運動を選びましょう。

定期的な医師の診察を受ける

健康状態や適切な運動プログラムは、医師と相談することが大切です。

持病がある場合は、医師のアドバイスを受けながら運動しましょう。

まとめ

がん・心疾患・老衰に次ぐ日本人の死因に多い脳血管疾患である脳梗塞の予防をご紹介しました。

脳梗塞を予防するためには、早期発見・食生活・運動に関する正しい理解と実践が大切です。

脳梗塞の発症によって、運動や感覚に障害をきたす麻痺や寝たきり状態の後遺症を抱えることも少なくありません。

心身ともに自立した健康的な生活のために、ライフスタイル改善に取り組みましょう。

脳梗塞予防のトレーニングやリハビリは「DSセルリア」で

当社では、かかわるすべての方々の「自己実現」をサポートすることを理念とし、サービスを提供しています。

「トータルリハセンター(TRC)」は、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士)と歯科衛生士が、口腔と全身のリハビリを本気で取り組むデイサービスです。

機能訓練などのプログラムに加え、嚥下(飲み込み)訓練や口腔機能向上のためのプログラムを加えることにより、全身の健康の維持と身体機能の回復を目指します。

「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士等がご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供いたします。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」をご提供しています。

また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。

脳梗塞を予防する血管づくりはストレッチで!「グッチューブ」をご紹介

適度な運動で血流を良くすると、血管の内皮細胞が活性化されて強い血管がつくられます。

脳梗塞を予防する血管づくりに有効な「血液の流れを改善できるストレッチ」をご紹介します。

動画を見ながら、一緒に取り組みましょう。