低栄養とは?高齢者に多いその原因と予防ポイントを解説

年を重ねると、体力が落ちたり、風邪をひきやすくなります。

その背景には、「低栄養(栄養不良)」が隠れていることがあります。

低栄養は見た目でわかりにくいにもかかわらず、進行すると健康への影響が大きいため、早めの対策が大切です。

今回は、高齢者に多い低栄養の原因と予防のポイントについてご紹介します。

目次

低栄養とは?

低栄養とは、体に必要なたんぱく質・ビタミン・ミネラルなどの栄養素やエネルギーが不足している状態をいいます。

高齢者は、加齢にともなう体の機能や生活環境の変化により、低栄養に陥りやすくなります。

たとえば、噛む力や飲み込む力(嚥下機能)の低下により、やわらかく食べやすいものばかりを選ぶようになると、食事内容が偏りやすくなり、その結果、必要な栄養が十分に摂れず、低栄養のリスクが高まります。

さらに、病気や薬の副作用で食欲の低下や、栄養の吸収がうまくいかなくなることも、低栄養の一因です。

このような状態が続くと、筋肉量の減少・免疫力の低下・骨粗しょう症などが起こりやすくなり、転倒や感染症のリスクが高まります。

低栄養の症状

低栄養の状態が続くと、以下のような症状があらわれます。

- 体重が減る

- 筋肉量が落ちて力が入らない

- 風邪などにかかりやすく、治りにくい

- 足やおなかがむくみやすい など

さらに、食事の量が減ると水分も不足しやすく、脱水症状が起こることもあります。特に高齢になると、のどの渇きを感じにくくなるため、注意が必要です。

水分はこまめに少しずつ、のどが渇いたと感じなくても、意識的に摂ることが大切です。

▼脱水症については、以下のコラムで紹介しています。

低栄養が起こる原因

低栄養が起こる原因を3つの側面からご紹介します。

身体的側面

加齢により体力が衰えると、食事の準備や調理が困難になり、手軽な食品に頼ることが増え、栄養不足につながります。

また、加齢などによる口腔機能や消化吸収機能の低下も食欲減退を引き起こします。その結果、食事内容の変更や食事量が減ることで、低栄養を引き起こします。

社会的側面

高齢者は独居や社会的孤立により、外出や買い物にいく機会が少なくなる傾向があります。特に交通手段が限られていたり、遠隔地に住んでいたりする場合は、食品を購入する機会がさらに減少します。

その結果、腐りやすい生鮮食品の代わりに、保存ができる加工食品や常温保存ができる食品を選ぶことが増え、栄養バランスが偏るリスクが高まります。

経済的な負担が理由で食事を制限せざるを得ない場合も、低栄養の恐れがあります。

精神・心理的側面

高齢者が低栄養になる要因には、精神・心理的側面も含まれます。

たとえば、運動能力・聴力・体力の低下といった、身体機能の衰えにともなう精神的ストレスにより、食事を楽しむことができなくなり、食欲の低下を招く場合があります。

また、配偶者や親しい友人・身近な人を失うことは、悲しみや孤立感・不安・自己価値感の低下・抑うつなどの心理的影響をもたらし、食欲が低下して低栄養につながることがあります。

栄養が不足すると生じるリスクとは?

高齢者の低栄養がもたらすリスクを栄養素ごとにご紹介します。

炭水化物(糖質)不足

炭水化物が不足すると、血糖値が安定しなくなり、ふるえ・めまい・倦怠感・意識の混濁・失神などの症状を引き起こす低血糖のリスクが高まります。

そのほか、栄養失調を引き起こす可能性があり、免疫機能の低下や筋肉量の減少リスクも高まります。

たんぱく質不足

高齢者は肺炎や尿路感染症などの重篤な感染症にかかりやすいですが、たんぱく質が不足することでさらに免疫機能が弱くなり、感染症にかかるリスクがよりいっそう高まります。

他にも、筋肉量の減少につながるため、身体の機能低下を引き起こします。その結果、日常生活動作(ADL)が困難になるほか、転倒リスクも高まります。

カルシウム・ビタミンD不足

骨密度の低下が進むため、骨粗しょう症や脆弱性骨折になることがあります。

高齢者が骨折すると、寝たきりになるリスクが高まります。

これらの栄養素が不足すると、高齢者に特有の健康問題を引き起こす可能性があります。

そのため食事のバランスを整え、高齢者の健康維持や疾病の予防をすることが大切です。

低栄養の予防・ケア

高齢者の低栄養の予防・ケアとして、以下2つのサポートが有効です。

食事の準備と調理のサポート

病歴やアレルギー、好みを考慮しながら、食べやすく栄養バランスのよい食事にすることが重要です。

社会的なサポート

高齢者が独居や社会的孤立に陥らないよう、地域の支援を受けることが重要です。

家族のサポートや地域のサービスを利用し、交流を深めることで、健康的な食事環境を整えることができます。

DSセルリアでは、リハビリや口腔ケアなどを通して、利用者さま同士やスタッフとの交流を大切にしながら、心身ともに元気になれる環境づくりに取り組んでいます。

見学や体験も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

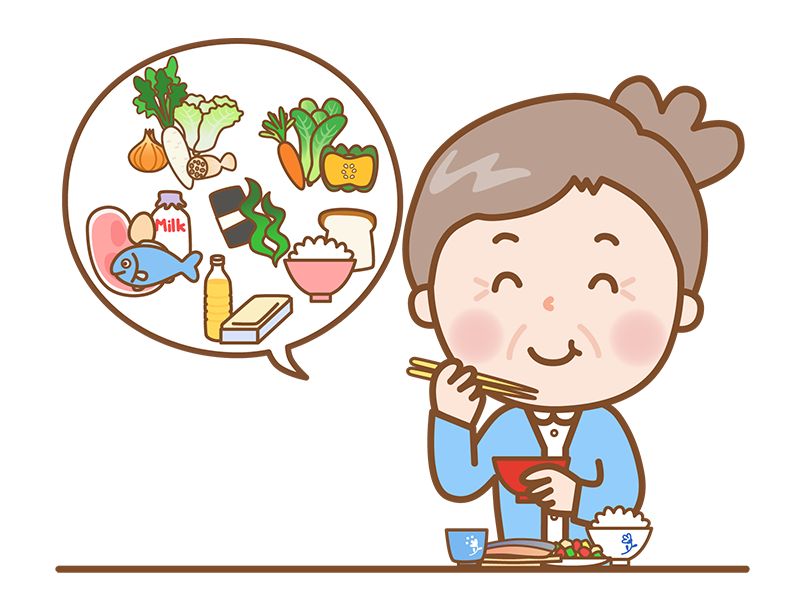

高齢者の不足しがちな栄養素を補うポイント

低栄養にならないためにも、高齢者の不足しがちな栄養素を補うポイントをご紹介します。

炭水化物を補う

体を動かす源となる炭水化物は、体力を維持するためにとても重要です。

ご飯・パン・麺・イモ類・砂糖などに多く含まれており、1日に必要なエネルギーの60%程度を炭水化物から摂取するのが望ましいといわれています。

たんぱく質を補う

筋肉や組織の維持・修復に必要なたんぱく質は、高齢者にとって不足しがちな栄養素です。

魚・肉・大豆製品・乳製品などのたんぱく質源を積極的に食事に取り入れましょう。

カルシウム・ビタミンDを補う

骨の健康を維持するには、カルシウム・ビタミンDを十分に摂取することが重要です。

カルシウムは、乳製品や青魚、大豆製品などに多く含まれ、ビタミンDは日光浴やサプリメントから補うことができます。

特にビタミンDは、日光を浴びることで体の中で作られる栄養素です。

そのため、天気のよい日には、夏は5〜10分、冬は30〜40分程度外に出て日差しを浴びるようにしましょう。

食事にはさまざまな食材を取り入れることが大切です。

穀物・たんぱく質源(肉・魚・豆類)・野菜・果物・乳製品など、バランスよく摂取することで栄養の偏りを防ぎます。

消化や嚥下が難しい場合は、やわらかい食材やペースト状の食品を選ぶなど、調理法に工夫をしてみましょう。

食欲を促すために見た目や香りの工夫も大切です。

▼栄養素については、以下のコラムでも紹介しています。

食事動作訓練を知っていますか?

高齢者の食事動作訓練は、食事を自立しておこなう能力を維持・向上させるためのプログラムです。

具体的には以下のとおりです。

食事前の準備

食事の準備や取り分け、カトラリーの配置など、食事の前段階での動作も訓練の対象です。

自分で食事をするために必要な準備作業をおこなうことで、食事の自立性が高まります。

手の使い方のトレーニング

食器の持ち方や使い方など、食事に必要な道具を使う際の手の使い方や、握力・指の運動などを含む手のトレーニングをおこないます。

姿勢の維持

正しい姿勢を保つことで、食事中の安定感や嚥下(飲み込み)のしやすさが向上します。

背筋を伸ばし、椅子にしっかり座ることを意識しておこないます。

まとめ

低栄養は、高齢者にとって見過ごせない健康リスクのひとつです。

いつまでも元気に過ごすためには、食事内容の見直し、たんぱく質・カルシウム・ビタミン類などの栄養素をバランスよく取り入ることが大切です。

また、体の状態や生活環境に合わせて食事動作訓練をすることで運動機能の低下による低栄養を防ぐ効果が期待できます。

いつまでも健康な毎日を過ごすために、今回ご紹介した低栄養予防のポイントを日々の生活の中に取り入れてみてください。

食事動作訓練は「DSセルリア」で

当社では、訪問看護とリハビリ型デイサービスを提供しています。

「トータルリハセンター(TRC)」では、機能訓練などに加え、食事を自分でできるようになるためのプログラムを用意することができます。

このようなプログラムを通じて、ご利用者さまが食事動作を自立して行えるようサポートしています。

「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるように支援しています。看護師や理学療法士・作業療法士などの専門スタッフがご自宅に訪問して、一人ひとりに合わせた看護やリハビリテーションを提供しています。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。

また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。