心拍数(脈拍)の正常値と異常値の見分け方、正常に保つためのポイントをご紹介

心拍数や脈拍数は、健康状態を把握するうえで重要な指標で、心臓を中心とした循環器系の異常の早期発見、予防につながります。

今回は、心拍数に異常が見られる原因やそれによって引き起こされる疾患、心拍数と脈拍を正常に保つための生活習慣をご紹介します。

目次

心拍数とは?正常値はどのくらい?

「心拍数」とは、1分間に心臓が拍動する回数のことです。一般的に、安静時の心拍数の正常値は60~100回/分とされています。これを超えていたり、著しく少ない場合には、体調や心臓の状態に注意が必要です。

正常な心拍数である100回/分を超える状態を「頻脈」といいます。

脈拍が120回/分以上の場合は何らかの疾患が疑われるため、専門医による検査をおすすめします。

心拍数の正確な測定は健康管理や医療診断の要です。 頻脈や異常な心拍数は、心臓や血管のさまざまな問題の兆候であることが多いため、早めの対策や治療が大切です。また、心拍数は身体活動やストレスなどの影響で変動するため、日々の活動量や心臓・血管の状態、体調を知る手がかりにもなります。

脈拍とは?心拍数との違い

「脈拍」とは、心臓が血液を送り出す際に動脈に生じる拍動のことです。手首や首などの動脈の近くに指を当てることで感じることができ、健康状態のセルフチェックとしてよく用いられます。

一般的に、脈拍数と心拍数は同じ数になりますが、不整脈など心臓のリズムに異常がある場合には、心臓が実際に打っていても末梢までその拍動が届かないことがあり、脈拍数が心拍数より少なくなることもあります。

そのため、脈拍を測ることで心臓の状態や循環の異常を知る手がかりとなり、日常的な健康管理に役立つ重要な指標のひとつです。

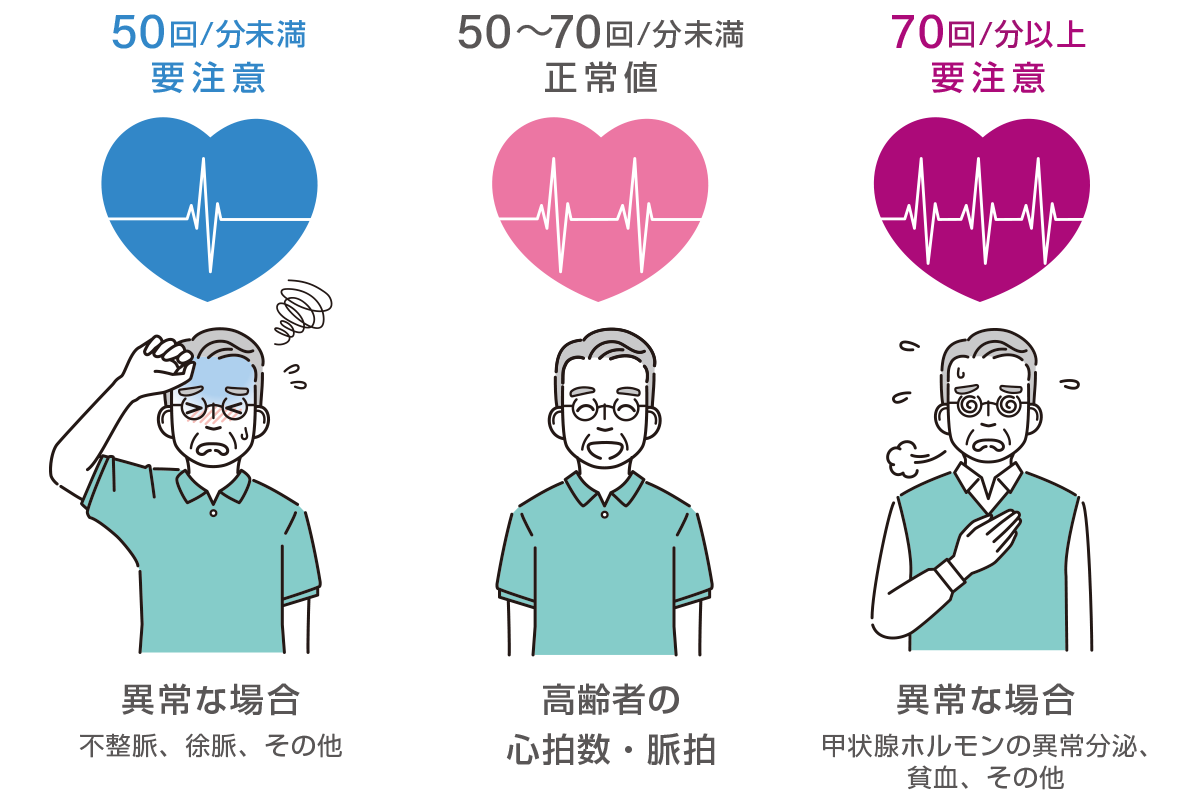

高齢者の心拍数・脈拍の正常値

高齢者の心拍数・脈拍の正常値は通常50~70回/分で、成人の心拍数・脈拍に比べるとやや低いです。

高齢者は活動量や代謝が低下しているため、体内の酸素消費量も少なくなります。そのため、心臓が速く動かなくても十分な酸素を体に送ることができ、心拍数が低くなります。特に高血圧や動脈硬化、糖尿病、心臓病などの持病がある高齢者では、心拍数と脈拍数が一致しないことがよくあります。また、心拍数・脈拍は日常の動作や病気、食事、運動、入浴などの影響でも変化しやすい数値です。

一般的に、65歳前後から心拍数・脈拍はこれまでより低下する傾向があります。これは、加齢によって心臓の機能が低下するためと考えられます。わずかな低下であれば心配ありませんが、大きく低下した場合は何らかの病気が隠れている可能性があるため、早めに医療機関を受診しましょう。また、息切れや倦怠感、めまい、足のむくみなどの症状がある場合も、かかりつけ医に相談してください。

心拍数・脈拍の正常値

- 成人(一般):60~100回/分

- 高齢者(65歳以上):50~70回/分

心拍数が50回/分未満か100回/分以上は要注意

一般的に心拍数が50回/分未満または100回/分以上(高齢者の場合:70回/分以上)の場合は、再検査が必要です。

異常とは限りませんが、何か不調を抱えている場合もあるため注意しましょう。

特に心拍数が100回/分以上の場合、ホルモンの乱れや貧血などさまざまな問題が起こっていることも考えられます。日常的に運動していないのに高い心拍数が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

脈拍の正確な測り方

脈拍を測るときは、できるだけリラックスした状態で、手首の親指側にある血管(橈骨動脈)を軽く押さえましょう。

手首の中央部分に"コリコリ"とした腱があります。腱よりも親指側に動脈があります。

そこに反対の手の人差し指・中指・薬指を当てて少し力を入れて触ると、脈打つのを感じることができます。

脈を触れたらリズムをチェックします。正常な脈拍は、「トットットッ」と規則正しく打たれます。

続いて、脈の回数を数えましょう。

成人の場合、脈は1分間に60~100回が正常値です。高齢者の場合は、1分間に50~70回が正常値です。

時計を見ながら脈を数えます。15秒間、脈を数えて、その回数を4倍すれば、1分間の脈拍数を簡単に計算できます。たとえば、15秒で18回であれば、18×4=72で「72回/分」となります。

うまく測れない場合は、反対側の腕で再度測定してみましょう。高齢者の脈拍は健康状態や日常生活の影響を受けやすいため、日々のバイタルチェックや定期的な医師の診断が大切です。

安静時に脈拍が乱れるのはなぜ?

安静時にもかかわらず脈拍が不規則だったり、急に速くなったりする場合、以下のような原因が考えられます。

不整脈

心臓の拍動に異常がある状態で、期外収縮や心房細動などが代表的です。これにより脈が「飛ぶ」「乱れる」と感じることがあります。

不整脈では、脈が一拍抜けたような感じになったり(期外収縮という不整脈)、脈と脈の間隔が不規則(心房細動という不整脈)になります。

期外収縮の場合は、命に関わることはほとんどないため、症状があっても治療をしないことの方が多いです。

自律神経の乱れ

強いストレスや睡眠不足、生活リズムの乱れなどによって交感神経が優位になると、安静時でも脈拍が上がることがあります。

ホルモンや内科的な疾患

甲状腺機能亢進症や貧血などの内科的疾患でも、心拍・脈拍に影響を及ぼすことがあります。

心拍数が高いとリスクが上がる疾患や症状

心拍数が高い場合に考えられる主な疾患を5つ挙げます。

- 心房細動

脈が速く打つ場合に見られる不整脈です。

動悸や息切れ、めまいなどの症状が現れ、心不全や脳梗塞のリスクが高まる可能性があります。 - 心筋梗塞

冠動脈の狭窄によって心筋が壊死する疾患です。

脈拍の異常や胸痛、息切れなどの症状が見られ、動脈硬化や高血圧、肥満などのリスク因子が関与します。 - 狭心症

特に動脈硬化が原因です。冠動脈の狭窄によって血流が悪化し、脈拍の異常や胸痛、息切れなどの症状が現れます。 - 貧血

血液中の赤血球やヘモグロビン量が減少し、血液が薄くなることで脈が速くなります。動悸や息切れ、めまい、倦怠感などが見られます。 - 甲状腺機能亢進症

バセドウ病などが該当します。 甲状腺ホルモンの異常分泌によって交感神経が刺激され、頻脈や不整脈が起こる場合があります。

心拍数や脈拍を正常に保つためのポイント

心拍数や脈拍を正常に保つために大切な生活習慣をご紹介します。ぜひ意識して取り組んでみてください。

適度な運動を取り入れる

適度な運動は心臓の健康を保ち、脈拍を安定させるために大切です。ウォーキングやストレッチなど無理なく続けられる有酸素運動がおすすめです。

健康的な食事を心掛ける

バランスの良い食事は、健康な体づくりの基本です。塩分や糖分、脂肪分の過剰摂取には注意しましょう。野菜や果物を含む、栄養バランスの良い食事を心掛けましょう。

ストレスを軽減する

ストレスは自律神経のバランスを崩し、脈拍数を上昇させる大きな原因のひとつです。

趣味に没頭するほか、リラックスや深呼吸をしてストレスを軽減させましょう。

質の高い睡眠を確保する

心拍数を上昇させる要因である睡眠不足や不規則な睡眠などを改善することが大切です。

規則正しい睡眠環境を整え、質の高い睡眠を確保するよう心掛けましょう。

禁煙・節酒を心掛ける

心拍数の上昇を抑えるために、心臓に負担をかける喫煙を避けましょう。

アルコールは血管を拡張させ、一時的に血圧を下げる作用がありますが、過剰摂取は心臓に負担をかけ、不整脈のリスクを高める可能性があるため、節酒を心掛けましょう。

まとめ

心拍数や脈拍は、心臓や全身の健康状態を把握するうえで非常に重要な指標です。

これらの状態を知ることは、病気の早期発見や予防にもつながります。

ご自身の脈拍に日頃から関心を持ち、必要に応じて医師に相談することで、心臓を中心とした循環器系の健康を長く保つことができます。健康維持のために、日々の脈拍チェックと生活習慣の見直しをぜひ意識してみてください。

適度な運動や身体機能の健康維持・向上は「DSセルリア」で

当社では、リハビリ型デイサービスと訪問看護を提供しています。

「トータルリハセンター(TRC)」では、機能訓練などに加え、摂食・嚥下機能訓練や口腔清掃、口腔機能向上のためのプログラムなどに取り組んでいます。

「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。

施設見学・ご相談は随時受け付けております

ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。 また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。